85岁教授家信走红 因孙子英语30分痛哭

摘要:

做纪录片的95后男生小染(化名),偶然间发现爷爷的184封家信,从上大学直到父母去世的34年,被朴素的文字记录下来。他开始让爷爷口述,给爷爷写回忆录。

每周一次的采访中,小染逐渐了解到爷爷的性格成因,爷爷的形象也从一个固执的理工科教授,转变为更具体的“李香灿”。在这个过程里,回忆录成了小染追寻意义的出口,也变成一个全家参与的游戏。

文章根据小染的讲述和纪录片内容整理。

文|徐巧丽 张萌 编辑|陶若谷

“三番二次的去信,还是为了棉裤”

爷爷前段时间动了腰椎手术,只能躺在硬板床上。围着电视机的座次换了——单人沙发原本是爷爷坐,现在坐了我妈。奶奶还是坐三人沙发右边,我爸躺在奶奶旁边,占了两三个人的位置。他原本坐的豆豆沙发,现在换成姑姑坐。

大家各自刷手机,不怎么聊天。清明这天,吃过晚饭,有人问了我一句,“你怎么还不发(爷爷的信)”?我说“我早发了”。这句话说完以后,全家人突然都有事儿做了。

我妈和姑姑在旁边报数,五百赞了!一千赞了!跟火箭升天似的。爷爷一个人躺在床上,不停地点评论,一会儿说“这个人怎么这样说”,一会儿说“他是不是我的亲戚?他是不是认识我?”

最好玩的一个是我爸,评论区每一个回复他都点赞,4000条评论就点4000个赞。我问他,你为什么每个都要点?他说,我点了不有好处?后来他发现,怎么也不增加总赞数?我说不会增加的。在这些讨论声里,电视机成了白噪音。

我在大厂工作,晚上10点下班,没有什么朋友,没有什么生活。我需要一个出口,这个出口就是给爷爷写故事。爷爷是科研人员,1959年上大学,后面成了爆破安全学教授。我唯一在工作之外的事,就是去找爷爷聊天,把他的故事变成素材。

前几次去信,想必已收到。过不了几天又需要写信,而信的内容又是向家里要东西,布票。买棉裤的布票。父母亲看到这信可能会引起顾虑,三番二次的去信,还是为了棉裤,会说我啰嗦。另一方面可能给母亲带来一种不必要的想法——西安很冷,儿把棉裤当作一件大事。真是不应该,这是儿写信考虑不周。充分说明自己还是小孩子气。

——儿 香灿 1959年11月7日晚

这封信他千方百计说了一大段,主旨其实就说一句话:爸妈我好冷,能否给我买一条棉裤。

一年以后还有一封信,同村人跟他说,那时正好是家里最困难的时候,他就道歉,“父母亲,我太麻木了,对于家乡这样的情况,至今全无了解。尽管我也想到一些紧张情况,但没有想到会到如此地步,还向家里要粮票,要布票,要是我早知道这样,我绝不会去信要。”

通过家信,我才知道,爷爷是这么过来的。他出生在浙东一座不到100户人家的农村,父母种水稻,他排行第三,是唯一的男孩。初中住宿费每月6元,是一百斤稻子的价格,第二年家里负担不起住宿费,他开始走读。他是村里第一个大学生,读大学前,爸妈摆了一桌酒席。

爷爷四年前回老家祭祖,在八妹那里翻出了从1959年到1991年,他和他爸妈、他大姐之间的家信。最后一封是1991年,爸妈死了,他没有家可以寄信了。原件很多细节看不清了,去年我发现他用手抄下来两三大本,根据记忆增补了一些细节。

第一封信是他刚上大学,写自己参加院体育代表队接受国庆检阅,享受最高级别的助学金,每月14.5元。之后他“光荣的被批准加入科研尖端小组”,利用超声波烧饭、洗衣。1961年去矿上实习,一天8小时,吃四顿饭,实际工作不到4小时,闲下来就跟工人聊天,“生活很好,工作也轻松。”

展开全文

二姐捡到200元钱,交给警察,他极力祝贺“拾金不昧”。家里遭遇台风,他问“不知今年的收成如何?”也和现在的大学生一样,在信里羞涩地提到经济问题,“最大的问题是裤子,长裤也破,短裤也破。”

工作后,来信地址变成了“武汉冶金部安全技术研究所”,他去各地矿上出差,地址又变成各地招待所。

1967年他买了一块手表,给二姐买了棉絮,有了经济能力。工作后的信,很多是给家乡姐妹的答复,他成了家里的主心骨。六妹向他咨询工作,他告诉六妹,要考虑如何对社会贡献最大,“我们的前程主要取决于自己”。

这些我都不知道。我跟爷爷奶奶打视频,一个星期一次,聊的都是吃了吗、注意身体,不超过4分钟。去年11月,我打算在社交平台上给他写回忆录,就问他,爷爷你不是有184封家信?给我拍两张。

有了这样一个由头,围绕家信,再去采访爷爷,视频通话就能有一个小时左右。账号名叫“李香灿的日记本”,是我取的,简介是他自己写的,“在倒计时的日子里回忆人生!”

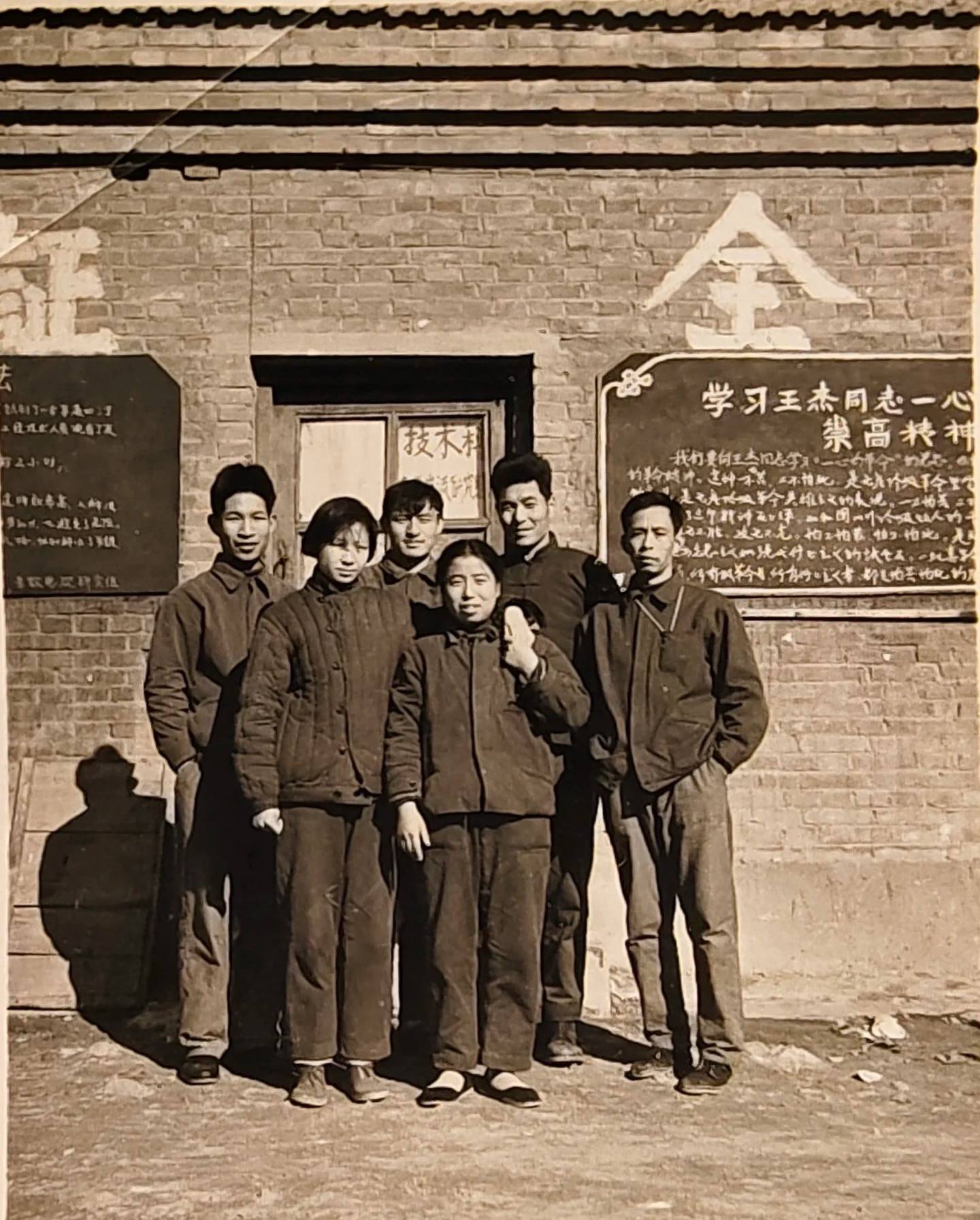

1961年,21岁,第二次实习的爷爷和同学。讲述者供图

给理科生爷爷写回忆录

读了爷爷的信才知道,他爸爸走的时候,他在爆破项目上,没有办法回去。家里不知道他在哪个地方,不知道他的座机号码,永远都是爷爷到了一个地方给家里报平安。

那次报平安,奶奶跟他说“你爸已经走了”,他晴天霹雳,赶了三天两夜的火车还是没赶上,农村三天必须下葬,回去的时候已经变成一座坟包了。

1991年,爷爷写给他爸的最后一封家信,愧疚自己未能承担照顾爹爹的责任,把这些都交给了在家乡嵊州的八妹,最后他说,“我今年有机会一定回家,能跟爹爹好好谈谈,我已是50多岁的人了。”但这一年他没有赶得及回家。

起初聊这些事儿,爷爷会主动回避感受,比如他姐姐死了,我问“你什么感受?”他就说,“没有什么感受,伤心”。爸爸死了是什么感受?“难过,后悔。”难过是哪种等级,怎么难过的,这种是问不出来的。

他介绍他的学校是西南建筑大学,由七八个大学合体……我说我不想在碎片时间里看到这么多信息量,他就强调这是事实。我问,下矿到底有多困难,你呼吸有多困难,是不是有颗粒感?他答,那有什么好说的,就是苦。这时候我就烦了,我们吵了挺多次。

一开始家里人觉得我哗众取宠,总是在裹挟爷爷对我的爱,来挖他的故事。所有的采访跟做题一样,我是在拿一套公式,把数据放进来。这个公式就是故事,需要开头、中间、结尾,他给我一个数据——就是他的经历,我要从这个“数据”拆分,是怎么样得出这个数的,给他种个种子,他采访完自己会去想。

有次我问他,为什么他二姐跟他说要去北京的时候,他会一言不发?

之前他跟我说,是因为二姐要给家里赚钱。但是最近,他又想起来一个细节——当时二姐其实是订婚了的,但二姐对订婚对象不满意,她去北京一方面是不想订婚,不想接受婚姻的安排,一方面也是要出去赚钱。而他那么难受,是因为二姐收到的订婚钱,他爸拿来付给他学费了。

现年85岁的爷爷。讲述者供图

现在他会每天写一大段文字,我妈帮他打字,发到我手机上,催我更新,我就会根据他的经历,写成口述,我妈帮他发布,还把家信打到电脑上。本来是我爸的事,他不会操作,这些琐事儿都是我妈干。她现在56岁,退休了。

我姑姑也参与进来,她在体检中心上班,我每次采访爷爷,姑姑就在旁边补充细节。有次我问我爷爷,他爸爸是怎么种庄稼的。我爷爷又说,“什么叫怎么样种庄稼,就种庄稼。”

我姑就在旁边补充,“我小时候你跟我说,你的爹爹去种西瓜,每天早上起来捡屎,因为农村里没有有机肥,所有的屎都是肥。”“哦对。”我爷爷就这样说。

这个账号就好像一个全家共创,哪一段细节谁还记得,也会吵架。我出生的时候特别胖,身上长褶子,爷爷奶奶心疼大孙子,家里到底买了几台空调,花了多少钱,其他人家有没有买空调,大家就吵架——姑姑说一台,花了3000多,奶奶非要说花了一万块钱,我爸说那就三台,一个房间一台。

对爷爷的回忆录,奶奶会开玩笑,“我绝对不会给他点赞。”但她同时又很关注评论区。她喜欢和爷爷反复去聊,以前的那一件事是怎么样,谁谁是什么样的人。

这次清明节,爷爷说要写信怀念爸爸妈妈,写了三张纸。我一看这写的都很理科生,全是事实描述,我说你还不如就用以前给你爸妈写信的那种方式,再写一个清明去信。

父母亲大人,距上次去信,已过去35年,我变得比你们还要老了。

妹妹说,以往你们围在家里被太阳照得到的角落,让她把每封信读好多遍。那是我童年陪伴你们最久的地方,但我怎么也想不起你们年轻时的模样了。

四年前清明我回了家,那间老屋已有十几年没人住过,屋顶被吹走大半,家里那张三斗桌还在,它被留在阳光里长久的站着,长满了草。

爹爹,我最近腰伤又复发了,和你被农活压伤的位置一样。儿女说年纪太大应保守治疗,但我依旧选择了手术,希望能早点恢复。

—— 儿 香灿 2025年4月6日晚

练废了我这个号

给爷爷写回忆录之前,爷爷在家里一直都不怎么说话,一个人在书房呆着。

书房也是卧室,七八平米,一张榻榻米小床,一张书桌。书桌上有各种纸,他最近在自学量子力学,纸上写满量子力学的公式,他还去B站看历史,把B站的链接100多个字符也抄在纸上。

看了家信之后,我更具象地知道他为什么做科研这么执着,为啥会排斥文科。我采访奶奶,她是护士,找对象的前提就是:数理化要好,要有手艺,不要油头粉面,要老实,不找文科生。

我以前不太理解,爷爷他们那一辈为什么相信推理出来一个公式能造福很多人,非要我读理科,这个思路影响了我们全家。

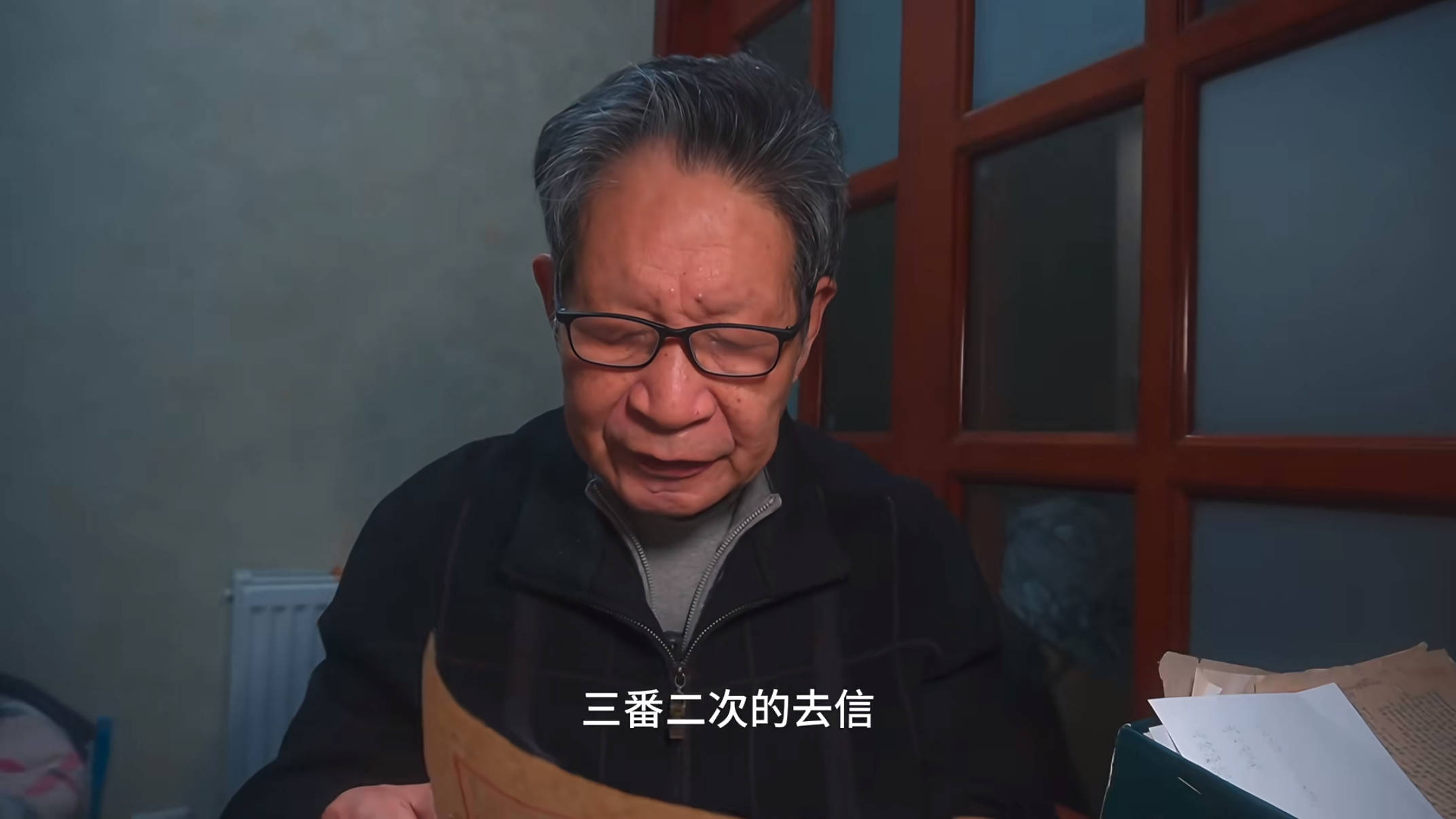

爷爷在镜头前读信。讲述者供图

我从小非常调皮捣蛋,拿石头砸别人家窗户,去学校把别人抓一脸伤,爸妈就去道歉。小学开完家长会,英语老师说,我爷爷在家长会上哭了,说“我英语学得特别刻苦,一看我小孩考30多分”,他特别痛苦。那时候我爷爷已经67岁了,觉得是时候该回来管一管。

后来开始报外教班,花几百块钱一个小时,周末两天,我和爷爷坐30分钟公交车去一个购物中心,上课中间,他就在楼底下找一个老人乘凉的地方,挤在里面,在桌子上面写给我的英语和数学功课——要么是给我出题,要么是给我写作业,先过一遍再教我。

持续了两三年,五六年级的时候,我的英语就是班上第一了。数学也是他亲自管。在所有学生都不知道做几何题需要辅导线的时候,一两个月前爷爷就已经教过我了。

上初中的时候,爷爷就在旁边租了一个房子陪读,管我一日三餐,薄皮鱼、胡萝片炒鱿鱼丝,还要加一些芹菜,像记固定的流程一样,记我爱吃的菜。他把我饭送完了,再回去照顾我奶奶,晚上再过来送饭,还会陪我睡觉。

我感觉我就是他的课题。我爸妈早期是做办公用品的,在我家最不缺的一个东西就是练习本。我永远是在前面画五六页就不用了,爷爷在后面推演我的题目。

辅导我的爷爷。讲述者供图

他的手抄信也写在我不用的本子上。他上大学后第三封写给家里的信,就说自己第一次考试,俄语得了良好,“全优的指标打破了。”给六妹的信里,也会敦促,“要看的书多得很,要学的知识也是无穷无尽,一个人能掌握知识的多少,完全取决于自己。”“在工作中会遇到的形形色色的困难,归根结底是读书不够。”

他父母都是文盲,但他爸布置给他的任务就是走出农村,去到城市。爷爷对我爸的要求很高,希望子女跟他一样,什么都是第一,但我爸讨厌学习。我妈说他“天天抽烟打台球赌博”,我发现我不怎么了解我爹,他的故事好像是个传说。

爷爷的家信后来被出版社看见了,找我出书,我把家人采访了一遍。想取“香火山”这个名字——把爷爷的名字“香灿”拆开,就是香火山,暗含“香火”的意思,也可以扣上爷爷爆破开矿山的一辈子。书就以我爷爷、我爸和我三代人的视角去讲这个家庭。

我采访我爸,当时他在看电视,一边吃瓜子一边吃橘子。我的第一个问题是,你为什么是个混混?

他就开始说,也不是混混,只是成绩差学不进去。他讲自己从小被送回浙江老家农村,三四岁又接回武汉上幼儿园,不会说本地话,被人欺负。在学校挨了一顿打,回家要再挨一顿——我爷爷打人打螺丝骨,就是脚踝骨头,最疼的地方。

我爷爷那时工作忙,回来第一句话,永远是下一个出差地点和即将出发的时间,顾不上管他。

我爸最后考了职业中专,出来进厂,认识了我妈。他们在汉正街做生意,汉正街是武汉最野的一条街,码头文化说的就是它。我从小是在汉正街长大的。

我是我爸的翻版,我爷爷把我辅导上了最好的高中,也是比较好的班,但我烫头发谈恋爱,还搞乐队,班主任就把我班长给撤了,成绩也一落千丈。高中应该是我跟爷爷矛盾最大的时候。我会有这样一种姿态,面临选择,“你们总否定我,所以我要证明比你强,我做的选择是对的”。

结果我高考考得跟狗屎一样。我妈卖了套房子支持我出国,爷爷就不让。我妈力排众议,还是把我送出去了,条件是学会计,爷爷的概念里这和理科一样,属于有出路的专业。但我自己把专业改成了电影,过一两年才告诉他们——学了文科,在我爷爷那里就算是废了。

练废了我这个号,爷爷还有一个号——我表弟,他是我姑姑的翻版,中科大少年班物理学博士,拿了华为的offer。爷爷会跟别人说,外孙是干物理的,从来不说他孙子是干嘛的。

后来听我爸说,爷爷在知道我申上澳洲第一梯队的研究生以后,跑回了我们家在武汉的第一个住所,见到人就说“我孙子考上了”“我孙子考上了”。

印象里,上一次他对我的分数有情绪反应,还是初中考进了全校前40名。我听奶奶说是很开心,但他不会在我面前展现出来。

爷爷奶奶的拍摄计划

我开始记录家里,是研究生老师说,拍纪录片一定得从身边人开始,如果连身边的人都不了解,如何去触碰外界?

老师教我的时候已经69岁,给我们看的第一部片子是他20年前,拍了他爸爸和他一家的纪录片,在碟片里看的,一家人就在饭桌前很缓慢的吃饭。他跟我们说,他爸现在已经死了,所谓的纪录片精神,就是能够留存家人的影像,我就开始了。

我奶奶会说,“我是你的演员,你要我怎么演我就怎么演”。后来有一阵他们就烦了,说不要拍上厕所,别拍睡觉。我爷爷睡在那儿的时候,我还在拍,他就把被子盖到头上,说“天天拍干嘛呢,你也不给我们看你拍的啥。”

也是我把摄像机架在爷爷面前,要问他问题,问题很随意,比如“你现在说的是什么话?”我才知道,他一直说的是浙江方言。

有一封1961年的家信,爷爷第一次来武汉,向嵊州老家的父母介绍:这里是武汉东偏南,由汉口过汉阳,要经过长江大桥,这里的气候和我们家基本一样,比起来可能还要暖和一点,现在这儿米麦子出头了,部分田已开始春耕了,草子有的开花了,这些情况跟家乡一样。

后来他就在武汉呆了62年。

2023年我去北京工作回家的第一个春节,正好把17分钟的正片《爷爷奶奶的拍摄计划》拍完,但我希望记录是一个比较长期的事儿,就给他们写了一封信。我成绩很差的时候,爷爷很失望也给我写过一封信,虽然内容我已经不记得了,但我想延续一下家里面正式沟通的形式。

爷爷奶奶你们好,过去的几年里,我一直试图记录你们的生活用相机来了解你们的故事,这些年纵然拍摄了许多的片段,翻看着素材,却仍然觉得对你们不甚了解。作为一个好奇的孙子,和一个纪录片导演,我希望你们可以用相机记录下关于自己的一切。在这样的画面里有你们的声音,有你们的表情,更有我无法参与和陪伴的你们的生活。

—— 小染 2023年1月24日晚

一开始,他们自己拍的不合格素材很多,拍不到人脸,要么就是出去散步,一直拍自己的前面,我就说,“我要看你的脸,我看前面干嘛”。要么一整天拍花花草草,这些组成不了故事。

我会比较严厉,会表扬“奶奶这一条拍的好”。奶奶就说“老头子不会拍”,我爷爷心里就不舒服,他俩有一种竞赛的感觉,谁相机好,谁演员当的棒。有次我说爷爷拍的好,奶奶就生气不拍了,又得哄她。

爷爷拍摄自己整理老照片。讲述者供图

有天晚上,奶奶在一件一件脱她的袖套、蓝色背心,让爷爷睡觉去。爷爷还是对准奶奶拍,说“要让小宝表扬下我,爷爷今天搞得蛮好”,又翻转镜头,拍奶奶盖着被子躺下的镜头,说“得到孙子的表扬是很不简单的。”他也在做我的好学生。

后来奶奶身体不行了,一拿起镜头,头就晕。爷爷一直拿着相机在旁边拍她,也不说话,我奶奶没人说话,就烦了,把他骂了一顿,“别拍了,有什么好拍的。”慢慢就不拍了。

2022年,我的纪录片上了武汉一个影展,邀请爷爷奶奶去看。奶奶穿了一身黑色小礼服,带了漂亮的小帽子,我爷爷穿上了灰栗色的干部服,都是衣柜里最正式的衣服。看完电影,他们看到我在这么多人面前讲话,就说你好厉害,从来没发现你还能做这种事儿。

采访会让我跟家里人更接近,我觉得拍了很多年纪录片,远不如真正和爷爷坐下来,真正地问他问题。拍自己家的时候,会刻意回避伤痕,想要留住美好的一面。我长大离开家,说了无数次拜拜,但从来都没有学会如何告别,我一直拍他们,是因为恐惧在某天他们会突然离开。

疫情的时候在我姑姑家住,从柜子里翻出十几年前,落了灰的录像带。集中在1995年到2000年之间,是我姑父的索尼相机记录的,我去动物园,我在幼儿园表演,家里过年,我姑姑过生日。

录像带是我经历过的所有故事,但我全都不记得了,记忆自动删除了奶奶的黑色自然卷,爷爷工整的大门牙。好像他们老的生来就是我的爷爷奶奶一样。

有一天,我把录像带变成MP4,发到家庭群。吃完晚饭,全家围绕着我和电脑,爷爷坐在三人沙发上,奶奶凑过来看,我爸也凑过来看。感慨说,我小时候很爱哭,只要我一哭,他们6个人就怎么处理我。

录像带很长,有两三个小时,记录到1998年1月15日这天,我三岁了,爷爷奶奶也发了工资,想着能让孙子吃到最喜欢的松鼠鳜鱼,他们笑的都特别憨厚,那是有史以来第一次,我和爷爷奶奶同框。

录像带 截图。

评论